Atelierbesuch

Artist in Residence

SALON Ihr Zuhause sieht aus wie ein brutalistisches Ufo, das an der Spree gelandet ist. Ein Glaskubus, der zwischen zwei Betonplatten zu schweben scheint, von sechs Säulen gestützt.

ANSELM REYLE Von der Spree aus gesehen, fällt es sofort ins Auge. Es gibt nicht wenige, die annehmen, es sei das Kontrollzentrum der Wasserschutzpolizei!

Wie sind Sie zu dieser ungewöhnlichen Immobilie gekommen?

Ich war 2008 auf der Suche nach neuen Atelierräumen für mich und mein Team und wollte raus aus der Stadt. Eine Assistentin hat dann dieses Gelände entdeckt und ich fand es unglaublich, dass so was in Berlin noch zu haben war. Mein früheres Studio lag in Kreuzberg. Aber ich kannte die Gegend hier schon vom Joggen im Plänterwald, einem meiner Lieblingsorte.

Ursprünglich wollten Sie nur Ihr Atelier verlegen, jetzt leben Sie mit Ihrer Familie hier. Das Haus hat Ihre Frau, die Architektin Tanja Lincke, gebaut.

Anfangs hatten wir beide lediglich unsere Studios hier, für die wir die bereits vorhandenen Gebäude auf dem Grundstück umgebaut hatten. Aber bald merkten wir, dass wir abends garnicht mehr in die Stadt reinfahren wollten. Vor allem im Sommer nicht. Das Grundstück liegt direkt am Wasser, man kann baden, grillen, im Garten sitzen. Also haben wir erst mal ein Zelt aufgestellt und uns 2014 entschieden, genau an der Stelle ein Haus zu bauen. Ich habe Tanja gefragt, ob sie das übernehmen möchte. Sie hat Architektur studiert.

Ein Haus bauen, in dem man selbst wohnt, ist wohl für jeden Architekten eine Herausforderung. Wie war der Prozess?

Der Prozess war lang, obwohl wir uns auf wenige Materialien konzentriert haben. Für den ersten Entwurf war Tanja mit dem Architekten Arno Brandlhuber im Austausch – weil in unserem Haus Beton eine so große Rolle spielt und er sich unter anderem mit diesem Baustoff bestens auskennt (berühmt ist sein Umbau der 1967 errichteten, modernistischen St.-Agnes-Kirche in eine Galerie, Anmerkung der Redaktion). Allerdings mussten wir aus Kostengründen dann noch einmal umplanen. Unser Bau sollte etwas Besonderes sein, aber im gleichen Maß in die Umgebung und zu uns passen. Die Proportionen waren wichtig, wir haben zum Beispiel die Deckenhöhen auf 3,55 Meter gesetzt und, um den großen Raum zu halten, einen überdimensionalen Setzkasten als Bücherregal eingebaut. Tanja ist als Architektin so kompromisslos wie ein Künstler und sehr detailversessen. Die Idee war, das Haus hochzusetzen, sodass man unter ihm hindurchgucken kann und der Blick aufs Wasser erhalten bleibt. Ich als Süddeutscher finde ja sowieso, dass alles in Berlin ziemlich flach ist, und liebe den Blick von oben, von der Dachterrasse auf die Spree und die Stadt.

Die Architektur ist imposant, nur die Haustür ist auffällig unauffällig. Warum?

Ja, sie sieht aus wie ein technischer Hintereingang! Ich würde sagen: passt zu unserer minimalistischen Bunkersituation. Wenn man reinkommt, liegt das Treppenhaus im Halbdunkeln, ein Geländer aus roh gezimmerten Eichenbrettern führt hoch in den lichtdurchfluteten Hauptraum. Der Überraschungseffekt ist groß und ich finde Kontraste beim Wohnen wie in der Kunst spannend. Die Eichenbretter sind übrigens aus dem Holz der Bäume gefertigt, die wir für den Bau fällen mussten. Der Esstisch und die Kinderbetten auch.

Und was hat es mit der Ruine im Garten auf sich?

Das war einmal die Haupthalle der DDR-Werft. Unser erster Gedanke war, sie abzureißen, dann hatte ich aber die Idee, Teile davon stehen zu lassen und einen Ruinengarten anzulegen. Der Prozess ist bis heute nicht abgeschlossen, alles wirkt, als habe es sich organisch ergeben. Bis auf den DDR-Campingwagen, darin haben wir während der Bauphase geschlafen – und heute ist er auch Gästezimmer.

Sie sind bekannt für großformatige, abstrakte Gemälde und Skulpturen, haben aber auch eine Lehre als Landschaftsgärtner gemacht. Ist der Ruinengarten so was wie Ihr Meisterstück?

Vielleicht zur Erklärung: Ich habe die schlimmste Schullaufbahn überhaupt absolviert und mit Ach und Krach den mittleren Abschluss irgendwie nachgeworfen bekommen, obwohl ich selten in der Schule war. Ich hatte eine wilde Punk-Zeit in Süddeutschland. Über Umwege bin ich dann zur Landschaftsgärtnerei gekommen. Mir gefiel es, an der frischen Luft zu arbeiten und etwas mit den Händen zu machen. Große Inspiration für den Ruinengarten war übrigens auch die High Line in New York, ein Park auf einer ehemaligen Güterzugstrecke, den der niederländische Landschaftsarchitekt Piet Oudolf mit Stauden und Gräsern gestaltet hat. Als dieser öffentliche Garten angelegt wurde, hatte ich gerade eine Ausstellung in New York und Tanja und ich waren von dem urbanen, wilden Park sofort begeistert. Besonders gefällt mir, dass der Garten zu jeder Jahreszeit schön ist. Schön im Sinne von lebendig. Von Februar bis November blüht eigentlich immer was.

In London zeigten Sie kürzlich in der Opera Gallery neue Arbeiten. Was zeichnet sie aus?

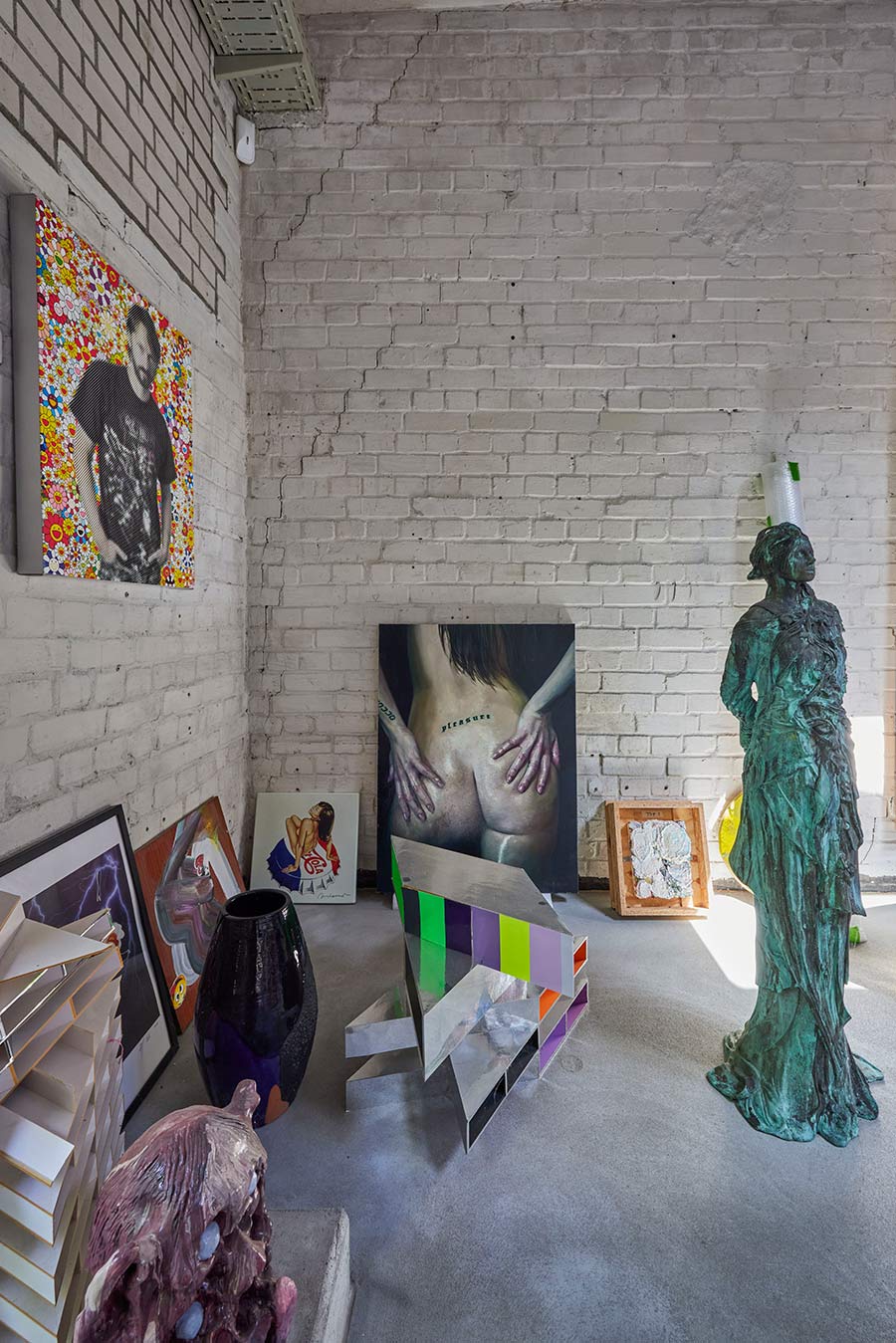

Seit ich hier draußen lebe, arbeite ich auch mit natürlichen Materialien. Meine Lava-Keramikarbeiten, die übergroßen Vasenskulpturen, habe ich hier entwickelt. Auch meine Malerei hat sich verändert. Ich arbeite zum Beispiel auf Jute-Leinwänden, die ich mit Neonfarben oder Chrom-Pinselstrichen kontrastiere. Es geht ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln, die in der gestischen Malerei liegen und die ich nun, dank der Techniken, die ich in den letzten 20 Jahren mit meinem Team entwickelt habe, sehr frei einsetzen kann.